Herausforderungen der Demokratie

„Populismus“ ist ein politisches Phänomen, das mit der Geschichte der Demokratie eng verknüpft ist. Von der offiziellen Politik und zum Teil auch von der politischen Philosophie wird das Wort gegenwärtig als Kampfbegriff gebraucht, mit dem die „Populisten“ als illegitime Nutznießer des Volkszorns und politik-unfähige Moralisten und Opportunisten disqualifiziert werden. Gleichwohl ist der „Populismus“ angesichts von wirtschaftlichen Dauerkrisen, wachsender sozialer Ungleichheit und verworrenen globalen Konfliktlagen in Europa und in anderen Weltregionen wie Lateinamerika politisch sehr erfolgreich. Die alteingesessenen Parteien und das Regierungshandeln der „ruhigen Hand“ sehen sich mit Forderungen konfrontiert, die im Sinne einer funktionsfähigen Demokratie durchaus legitim sind. Der Begriff „Populismus“ aus dem angloamerikanischen Sprachgebrauch, ist dort bis heute positiv besetzt: im Sinne einer gemeinschaftlichen Selbstorganisation gegen jede Art der politischen Privilegierung und des kapitalistischen Profitstrebens. Massendemokratien stehen seit jeher vor dem Dilemma, dass das Volk seine Souveränität nur in periodischen Wahlakten ausübt und das Tagesgeschäft sonst an Abgeordnete delegiert. Das bringt Regierende und Regierte in ein zwiespältiges Verhältnis und sorgt dafür, dass das „Politische“ als Quellgrund von Selbsterfahrungen und kollektiven Selbstbildern – dem „Anteil der Anteilslosen“ wie Jacques Rancière gesagt hat – von der Politik nie gänzlich monopolisiert werden kann. Populistischen Bewegungen ist, bei aller Heterogenität, gemeinsam, dass sie Fragen des Politischen aufwerfen – als Begehren auf Teilhabe oder als Forderung nach Abgrenzung –, die von der offiziellen Politik kaum gestellt werden. Während Berufspolitiker ihre Glaubwürdigkeit oft dadurch untermauern, dass sie in der Lage seien, auch „unpopuläre“ Entscheidungen durchzufechten, agieren „Populisten“, die kein anderes Mandat haben, vor allem mit populärer Rhetorik. Das macht sie anfällig für das Abschöpfen von Ressentiments, die nicht nur am Rande der Gesellschaft, sondern auch in ihrer Mitte aufkommen: das Potential extremistischer Organisationen. Lebensfähige Demokratien beweisen sich auch dadurch, dass sie hierauf nicht nur mit Abwehrreflexen reagieren. In den Mosse-Lectures soll das Verhältnis von Demokratie und Demagogie, von Populismus und Extremismus zur Sprache kommen: Kritiken und Projekte, die politisch begründet für eine erlebnisfähige und populäre Demokratie sprechen.

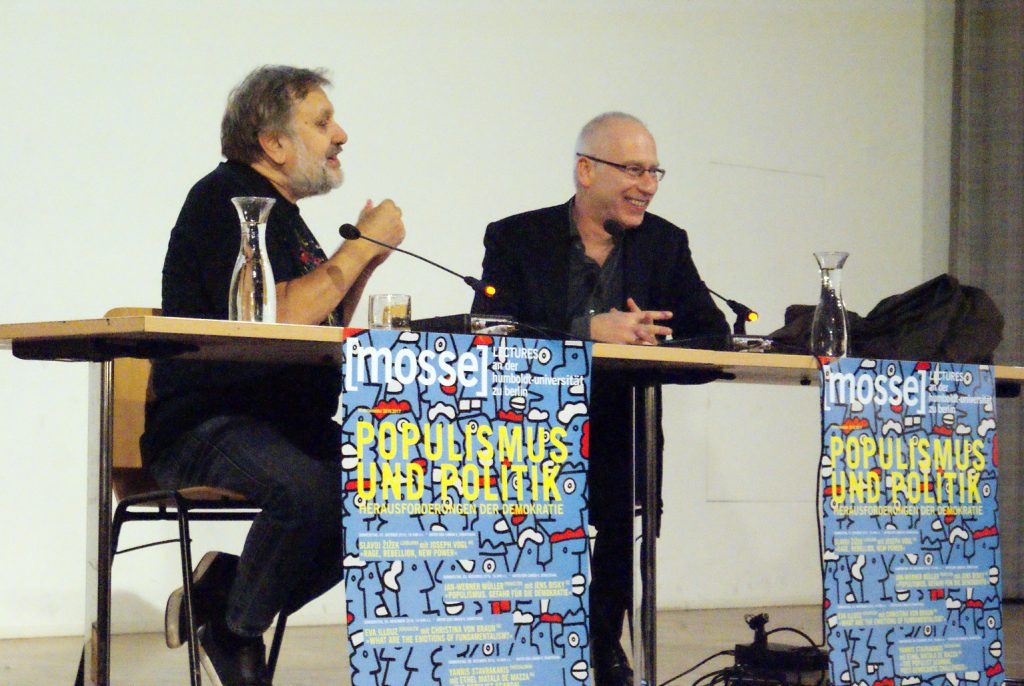

Slavoj Žižek

(Ljubljana)

mit Joseph Vogl (HU)

»Rage, Rebellion, New Power«

Donnerstag, 27.10.2016, 19 Uhr c.t., Unter den Linden 6, Auditorium maximum

Das Verhältnis von Wut, Rebellion und neuer Macht bildet eine Art dialektische Triade des revolutionären Prozesses. Am Anfang stehen die mehr oder weniger chaotischen Ausbrüche von Wut, die Unzufriedenheit der Menschen, die sie mehr oder weniger gewaltsam demonstrieren, unorganisiert allerdings und ohne ein klares Ziel. Organisiert sich dieses Wutpotential so entsteht daraus, mit einem Minimum an Organisation, ein mehr oder weniger bewusstes Feindbild und eine Vorstellung davon, was sich zu ändern hätte. Wenn am Ende die Rebellion erfolgreich war, so sind die neuen Machthaber mit der gewaltigen Aufgabe kon-frontiert, die neue Gesellschaft zu organisieren – man denke an die Anekdote, die vom Gedankenaustausch zwischen Lenin und Trotzki am Vorabend der Oktoberrevolution erzählt wird. Lenin sagt: »Was passiert mit uns, wenn wir scheitern?« Darauf Trotzki: »Und was passiert mit uns, wenn wir erfolgreich sind?« Das Problem ist, dass wir die Triade von Wut, Rebellion und neuer Macht kaum jemals in die Ordnung eines logisch-schlüssigen Voranschreitens bringen können. Die chaotische Wut breitet sich beliebig und diffus aus oder sie schlägt um in den Populismus der Rechten; die erfolgreiche Rebellion verliert an Kraft und verliert sich in mancherlei Kompromissen. Wenn dies so ist, so müssen wir feststellen, dass die Wut nicht nur am Anfang, sondern auch am Ende so manchen emanzipatorischen Projekts steht, das am Ende scheitert.

Slavoj Žižek, Professor für Philosophie an der Universität Ljubljana und seit 2007 International Director des Birkbeck Institute for the Humanities an der University of London. Mit seinen zahlreichen, zumeist ins Deutsche übersetzten Monographien und durch seine publizistische Tätigkeit gilt er als einer der wichtigsten Theoretiker und Kritiker marxistischer und psychoanalytischer Provenienz; zuletzt erschienen: »Blasphemische Gedanken. Islam und Moderne« (2015), »Der neue Klassenkampf. Die wahren Gründe für Flucht und Terror« (2015), demnächst auch auf Deutsch: »Against the Double Blackmail: Refugees, Terror, and Other Troubles with the Neighbours«

Rezensionen zur Mosse Lecture von Slavoj Žižek:

Jan-Werner Müller

(Princeton)

mit Jens Bisky (SZ)

»Populismus. Gefahr für die Demokratie«

Donnerstag, 03.11.2016, 19 Uhr c.t., Unter den Linden 6, Senatssaal

Ist Populismus wirklich eine so große politische Gefahr, wie immer behauptet wird? Könnte er nicht auch ein nützliches Korrektiv für eine liberale Demokratie sein, die dem Volk zunehmend fremd geworden ist? Warum sollte man auf den rechten Populismus nicht mit einem progressiven linken Populismus antworten? Der Vortrag offeriert einen klaren Begriff von Populismus und erklärt, warum Populismus mit Forderungen nach mehr Demokratie und dem Kampf gegen Neoliberalismus nichts zu tun hat. Darüber hinaus wird gezeigt, wie Populisten, einmal an der Macht, die Demokratie von innen aushöhlen. Schließlich werden Strategien vorgeschlagen, wie man sich mit Populisten auseinandersetzen sollte.

Jan-Werner Müller, Professor für Politische Theorie und Ideengeschichte an der Princeton University, z. Zt. Gastwissenschaftler am Institut für die Wissenschaft vom Menschen, Wien; Neuere Publikationen: »Verfassungspatriotismus« (2010), »Wo Europa endet. Ungarn, Brüssel und das Schicksal der liberalen Demokratie« (2013); »Das demokratische Zeitalter. Eine politische Ideengeschichte Europas im 20. Jahrhundert« (2013), zuletzt der Essay »Was ist Populismus?« (2016). In seinen publizistischen Beiträgen in der Frankfurter Allgemeine und Neue Züricher Zeitung nimmt er Stellung zu aktuellen politischen Fragen.

Eva Illouz

(Jerusalem) mit Christina von Braun (HU)

»What are the emotions of fundamentalism?«

Donnerstag, 24.11.2016, 19 Uhr c.t., Unter den Linden 6, Auditorium maximum

In dieser Vorlesung wird die Frage gestellt, wie in der israelischen Gesellschaft Nationalismus und Fundamentalismus zusammenwirken. Zu fragen ist, ob beide Phänomene ähnliche Gefühle und Leidenschaften hervorrufen. Es soll vor allem der Frage nachgegangen werden, wieso und warum beide, der Nationalismus wie auch der Fundamentalismus, so eindringlich Bezug nehmen auf die Toten und die Gräber.

Eva Illouz ist Professorin für Soziologie und Anthropologie an der Hebräischen Universität in Jerusalem; in ihren Forschungen widmet sie sich vor allem der Frage, welche emotionalen Muster sich unter den Bedingungen der Konsumgesellschaft und der massenmedialen Kommunikation herausbilden. Dabei gilt ihre Aufmerksamkeit insbesondere den Veränderungen der individuellen Wahrnehmung und der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit im Verhältnis zu einer von der kapitalistischen Ökonomie formierten Öffentlichkeit. Von ihren zahlreichen Büchern sind auf Deutsch u.a. erschienen: »Gefühle in Zeiten des Kapitalismus«. Adorno Vorlesungen (2006), »Die Errettung der modernen Seele« (2009), »Warum Liebe weh tut« (2011), »Die neue Liebesordnung. Frauen, Männer und Shades of Grey« (2013), »Israel. Essay« (2015); 2013 erhielt sie den Anneliese-Maier-Forschungspreis der Alexander von Humboldt-Stiftung

Christina von Braun ist Professorin für Kulturtheorie (Geschlecht und Geschichte) an der Humboldt-Universität, Autorin, Filmemacherin, Begründerin der Gender Studies, seit 2012 Sprecherin des Zentrums »Jüdische Studien« an der HU; neuere Veröffentlichungen u.a. »Stille Post. Eine andere Familiengeschichte« (2007), mit Bettina Mathes »Verschleierte Wirklichkeit. Die Frau, der Islam und der Westen« (2008), hg. mit Inge Stephan »Gender@Wissen« (2. Aufl. 2009), »Der Preis des Geldes. Eine Kulturgeschichte« (2012); 2013 erhielt sie den Sigmund Freud Kulturpreis der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung

Yannis Stavrakakis

(Thessaloniki) mit Ethel Matala de Mazza (HU)

»The populist scandal. Post-Democratic challenges«

Donnerstag, 08.12.2016, 19 Uhr c.t., Unter den Linden 6, Senatssaal

In letzter Zeit haben mehrere Ereignisse die Öffentlichkeit weltweit schockiert und für Verwirrung gesorgt. Wissenschaftler, Journalisten und Bürgerschaft zeigen sich gleichermaßen irritiert und sorgen sich um die Zukunft der Demokratie. Dabei reihen sich das BREXIT-Referendum und der Sieg von Donald Trump bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen ein in frühere Vorgänge: mit der Konsequenz, dass kein anderes Thema die politischen Debatten gegenwärtig so dominiert wie die Auseinandersetzungen über den ›Populismus‹. Es zeigt sich allerdings, dass die andauernden Diskussionen von stereotypen Vorurteilen geprägt sind, die einer angemessenen Verständigung über das Phänomen und seine Folgeerscheinungen für die Demokratie im Wege stehen. Um das Skandalon des Populismus zu verstehen, müsste man zum einen unsere eurozentristische Sicht in Frage stellen und zum anderen versuchen, das politisch Bewusste und Unbewusste der subjektiven Erfahrung in Krisenzeiten der Demokratie annähernd zu begreifen. Um hier eine Orientierung zu gewinnen, möchte ich in dieser Vorlesung vier Punkte zu bedenken geben. Man müsste (1) ernsthaft über die Sprachspiele nachdenken, die sich um den Begriff ›Populismus‹ herum herausgebildet haben, (2) in globaler Perspektive die Wege und Umwege populistischer Politik rekonstruieren, um von hieraus ihre große Bandbreite ins Auge zu fassen und dabei auch das oft vernachlässigte Potential populistischer Inklusion beachten, (3) die einen post-demokratischen ›Populismus‹ fördernde Interdependenz von ökonomischer Krise und der Krise der politischen Repräsentation beschreiben; (4) die Manöver des populistischen Diskurses stets mit der antipopulistischen Rhetorik und den institutionellen Gegenmaßnahmen abgleichen, um so das gegenwärtige Populismus-Dilemma im Zusammenhang zu verstehen.

Yannis Stavrakakis ist Professor of Political Discourse Analysis an der School of Political Science der Aristoteles-Universität von Thessaloniki, wo er auch das International Populismus Observatory leitet; in seinen Forschungen widmet er sich besonders der Wirksamkeit psychoanalytischer Theorie in Kultur- und Politikwissenschaft. Veröffentlichungen u.a.: »Lacan and the Political« (1999), »Discourse Theory and Political Analysis« (Co-Autor 2000), »Lacan & Science« (2002) »The Lacanian Left« (2007), auf Deutsch: »Die Rückkehr des ›Volkes‹. Populismus und Anti-Populismus im Schatten der europäischen Krise«, in: R. Voigt, S. Salzborn (Hg.): Staat – Souveränität – Nation, Wiesbaden 2016, S. 109-137.

Kathrin Passig

(Berlin) mit Lothar Müller (SZ)

»Selbstgemachte Staaten: Politisches Handeln in Onlinecommunities«

Donnerstag, 12.01.2017, 19 Uhr c.t., Unter den Linden 6, Senatssaal

Politik findet nicht nur da statt, wo Menschen in Anzug und Krawatte in Parlamenten oder auf Podien sitzen. Politik ist auch dort, wo sich Netzprojekte – von der WhatsApp-Gruppe bis zur internationalen Plattform – Regeln und Strukturen geben, Administratorinnen und Moderatoren wählen, Nutzer mit Sonderrechten ausstatten und andere vor die Tür setzen. Sollen die Teilnehmer einer Community über irgendetwas mitbestimmen dürfen? Wenn ja, wer? Nach welchem Verfahren? Die traditionelle Politik ist gut erforscht, die Innenpolitik von Netzgemeinschaften noch fast gar nicht. Aber politisches Handeln findet auch dort statt, wo man es nicht so nennt. Und die so getroffenen Entscheidungen haben nicht nur Folgen für die Zusammenarbeit in Onlineprojekten. Sie wirken auf den Rest der Welt zurück.

Kathrin Passig lebt in Berlin von Sachbüchern, Essays, Vorträgen und ihrem automatischen T-Shirt-Generator zufallsshirt.de. 2006 gewann sie mit ihrem literarischen Debüt »Sie befinden sich hier« den Ingeborg-Bachmann-Preis, im Herbst 2016 den Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik und Essay. Gemeinsam mit knapp dreihundert Autorinnen und Autoren berichtet sie im Blog »Technik-tagebuch« (techniktagebuch.tumblr.com) unter dem Motto »Ja, jetzt ist das langweilig. Aber in zwanzig Jahren!« über Alltagstechnik. Zuletzt erschienen »Standardsituationen der Technologiekritik« (2013) und »Weniger schlecht programmieren« (2013, zusammen mit Johannes Jander).

Mehr unter kathrin.passig.de

Besprechung der Mosse-Lecture von Torsten Flüh: