Sommersemester 2021

Verschwörungstheorien haben Konjunktur in Zeiten der Verunsicherung, von bedrohlichen Veränderungen, lebensgeschichtlich und politisch, eklatant in Zeiten von Krisen und Katastrophen. In ihnen wird ein Bedürfnis wirksam, komplexe Zusammenhänge auf einfache Sinngebungen zu reduzieren. Eine psychotische und kollektive Dynamik wird in Gang gesetzt. Es entsteht die bedenkenlose und widerspruchsresistente Logik eines konspirativen Diskurses: ein mitunter phantasiereiches und faszinierendes Amalgam, ein Netzwerk aus Erfahrungsmomenten und Wissenselementen, aus Vermutungen und Verdächtigungen, aus Fakten und Fiktionen. Derart aufgerüstet erzeugen Verschwörungstheorien, motiviert durch ein Gefühl von tatsächlicher oder auch nur empfundener Benachteiligung oder Unterlegenheit, Ängste: vor einer angeblichen Bedrohung durch ein Reich des Bösen in Gestalt einer geheimbündlerischen Subversion oder einer jüdischen Weltverschwörung. Da Verschwörungstheorien ihr Identifikationspotenzial aus realen oder als real vorstellbaren Vorgängen und Ereignissen schöpfen, sind sie strategisch und methodisch beteiligt an unzähligen alltäglichen, sozialen und politischen Konflikten und Konfliktbewältigungen. In diesem Programm der Mosse-Lectures wollen wir die historische und gegenwärtige Wirkungsmacht von Verschwörungstheorien erkunden: in der historisierenden und aktualisierenden Literatur (bei Umberto Eco zum Beispiel), in einer Analyse und Kritik von verschwörungstheoretisch wirksamen Informationstechnologien und Medien, mit der Problematisierung konspirativer Strategien in der Politik (im postsowjetischen Russland z.B.).

– Torsten Flüh anlässlich der ursprünglich für 2020 geplanten Reihe der Mosse-Lectures auf Night Out @ Berlin: Fledermäuse, Pangoline, Labore und die Gattung Homo sapiens sapiens.

Eva Horn

»Die Besserwisser. Wissenschaftsskepsis, Verschwörungsdenken und die Erosion der Wirklichkeit«

– mit Stefan Willer

Donnerstag, 29. April 2021 | 19 Uhr c.t. | Livestream über unseren YouTube-Kanal

Die Gegenwart ist geprägt durch eine radikale Skepsis gegenüber offiziellen Narrativen: sei es mediale Berichterstattung, seien es Alltagskonsense, sei es das Wissen der Wissenschaft. Dabei treten selbsternannte Fachleute auf, deren Ziel es weniger ist, gegebenes Wissen zu modifizieren als es fundamental in Zweifel zu ziehen. Zu dieser Kakophonie der Experten kommen neuerdings Verschwörungstheorien, die eine geteilte Definition von Wirklichkeit als Basis jeder politischen Debatte in Frage stellen. Der Vortag wird die Logik und Geschichte dieser „Besserwisserei“ untersuchen und fragen, welche politischen Phantasien hier am Werk sind.

Eva Horn ist seit 2009 Professorin für Neuere Deutsche Literatur an der Universität Wien, Forschungen zur Literatur und Kunst im Anthropozän, zu Narrativen der Katastrophe, Konzeptualisierungen des Klimas und zum politischen Geheimnis im 20. Jahrhundert, zahlreiche Publikationen, zu Verschwörungstheorien u. a. »Der geheime Krieg. Verrat, Spionage und moderne Fiktion« [2007], »Dark Powers. Conspiracies in History and Fiction« [2008] und »Die Fiktion von der jüdischen Weltverschwörung. Zu Text und Kontext der „Protokolle der Weisen von Zion“« [mit Michael Hagemeister, 2012], Beisitzerin im Vorstand des Gesprächskreises der Nachrichtendienste in Berlin.

[galerie]:

[medienecho]:

– Essay von Eva Horn in der FAZ: »Die Besserwisser«

– Kevin Hanschke in der FAZ: »Die Stunde der Besserwisser«

– rbbKultur: »Verschwörungstheorien: Gespräch mit Eva Horn zum Auftakt der Mosse-Lectures« [Audiobeitrag]

– Deutschlandfunk Nova: »Verschwörungsdenker. Die geteilte Wirklichkeit« [Audiobeitrag]

– Torsten Flüh auf Night Out @ Berlin: »Besserwisser und Neunmalkluge«.

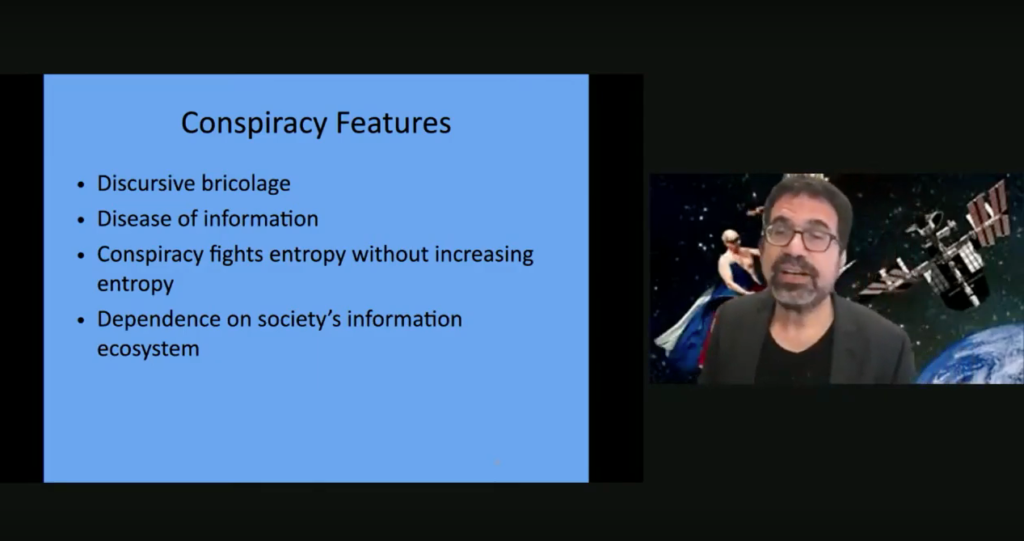

Eliot Borenstein

»Informing Ourselves to Death: Conspiracy and Fantasy in Postmodern Russia«

Respondent: Michael Butter

– mit Ethel Matala de Mazza

Donnerstag, 27. Mai 2021 | 19 Uhr c.t. | Livestream über unseren YouTube-Kanal

In the USSR, information was a scarce resource shared only sparingly with the population at large; now Russians are awash in a flood of information. Yet each scenario proved conducive to unfettered suspicion and widespread conspiracy theorizing. Now the Russian media encourage viewers to believe they are surrounded by enemies who want to brainwash them with propaganda. Post-Soviet conspiracy theories peddle heroic fantasies of a victimized nation and contradictory messages about the nature of human subjectivity.

Eliot Borenstein ist Professor für Russistik und Slawistik an der New York University. Unter seinen vielfach ausgezeichneten Publikationen zur politischen Medienkultur Russlands finden sich zuletzt »Overkill: Sex and Violence in Contemporary Russian Popular Culture« [2007], »Plots against Russia: Conspiracy and Fantasy after Socialism« [2019] und »Pussy Riot: Speaking Punk to Power« [2020]. Demnächst erscheint seine Monographie zu viralen Netzphänomenen in Russland mit dem Titel »Meanwhile in Russia…: Russian Internet Memes and Viral Video«. Borenstein ist zudem Herausgeber des Blogs »All the Russians« für das NYU Jordan Center for the Advanced Study of Russia«.

[galerie]:

Didier Fassin

»Conspiracy Theories As Crises and Critique«

– mit Joseph Vogl

Donnerstag, 10. Juni 2021 | 19 Uhr c.t. | Livestream über unseren YouTube-Kanal

Conspiracy theories have flourished across the world in the modern era. Not that they did not exist in earlier periods, but the notion that emancipation from religion and superstition promised by the Enlightenment would prevent them has definitely fizzled out. How can we interpret them? I want to do so via their dual relation to crisis and critique. Indeed, conspiracy theories can be regarded as signaling the existence of a dual crisis: crisis of authority (distrust towards those in power) and crisis of veridiction (distrust towards their official truth). At the same time, they can be viewed as a response to the crisis, a critique of the political and cognitive order of things (the production of an alternative truth and the regaining of a certain counter-power). They are not only provoking crises, they are also unveiling pre-existing crises as well as reacting to them. By proposing this interpretation, I am not trying to justify them with the fact that they would have the positive function of bringing to light problematic situations and of providing answers to them. I am instead attempting to account for the critical work that they may achieve, which does not mean that they necessarily achieve this critical work. What I am interested in is the possibility to understand them as not only destructive of a cognitive order, which is how most analysts see them and how they definitely can be, but also as productive of other social, cultural, political, even ethical realities. I will try to discuss this ambiguous heuristic through one of the most important conspiracy theories of recent decades: that surrounding the AIDS epidemic in South Africa.

Didier Fassin ist Professor für Sozialwissenschaften am Institute for Advanced Study in Princeton sowie Studiendirektor des Fachs Anthropologie an der Pariser École des Hautes Études en Sciences Sociales. Zuvor war er tätig als Arzt in Paris, Kalkutta und Tunesien, war bis 2003 Vizepräsident von Ärzte ohne Grenzen und ist seit 2006 Präsident des französischen Comité Médical pour les Exilés (COMEDE). Für sein Werk erhielt Fassin zahlreiche internationale Auszeichnungen, welche es ihm aktuell ermöglichen, sein interdisziplinäres und transnationales Forschungsprojekt »Crisis: A Global Inquiry Into the Contemporary Moment« zu verfolgen.

[galerie]:

[medienecho]:

– Novina Göhlsdorf in der FAZ: »Warum wird der Wert des Lebens nicht überall gleich geachtet?«

Clemens Setz

»Unified Bond Theory. Überlegungen zur Verschwörungsfähigkeit der eigenen Biografie«

– mit Lothar Müller

Donnerstag, 17. Juni 2021 | 19 Uhr c.t. | Livestream über unseren YouTube-Kanal

Verschwörungstheorien sind ein beherrschendes Spielprinzip unserer Zeit. So beherrschend, so allgegenwärtig sind sie, so grell und laut, dass es ratsam sein kann, sie als Thema nicht direkt, sondern über einen Umweg zu betrachten. In meinem Vortrag untersuche ich ein auf den ersten Blick viel blasseres und zahmeres Geschwistergebilde zu herkömmlichen Verschwörungstheorien, nämlich verschwörungsartige Fan-Theorien. Vielleicht werden gerade an diesen einige Wirkmächte und inneren Geheimnisse der Verschwörungstheorien deutlich.

Clemens Setz ist ein österreichischer Autor und Übersetzer. 2007 erschien sein Debütroman »Söhne und Planeten«, worauf zahlreiche weitere Romane, Gedichte, Erzählungen und Theaterstücke wie etwa »Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes« [2011], »Die Vogelstraußtrompete« [2014], »Bot: Gespräch ohne Autor« [2018] und »Die Bienen und das Unsichtbare« [2020] folgten. Seine Werke wurden mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Berliner Literaturpreis und dem Kleist-Preis. Setz hatte 2016 die Poetik-Professur an der Universität Bamberg inne und ist Gründungsmitglied des Autorenkollektivs ›Die Plattform‹.

[galerie]: