Sommersemester 2025

Im Sommersemester 2025 widmen sich die Mosse Lectures dem derzeit stark diskutierten Thema Zionismus. Angesichts der Intensität der jüngeren Debatten um den Nahostkonflikt ist es ein grundlegendes Anliegen der neuen Programmreihe, Aufklärung zu leisten und Einblicke in die Geschichte des Zionismus jenseits der Verengung des Begriffs auf das Projekt der Gründung eines jüdischen Nationalstaats und unter Einbeziehung palästinensischer Perspektiven zu bieten. Worum es gehen soll, ist eine Geschichte des Zionismus vor 1948, in der Perspektiven aus Philosophie, Jüdischen Studien und der Geschichtswissenschaft verdeutlichen, dass es »den« Zionismus nicht gab. Seine Geschichte ist vielstimmig, plural und umwegig. Sie lässt sich als Geschichte der »persönlichen und ideologischen Vielfalt« (Shlomo Avineri) einer nationalen Bewegung verstehen, deren interne Spannungen die Vorgeschichte Israels charakterisieren.

So eindeutig das zionistische Projekt am Ende des 19. Jahrhunderts mit dem doppelten Widerspruch gegen den Antisemitismus und die »Assimilationssucht«, mit Konzepten der »Selbstemanzipation« und »jüdischen Renaissance« einsetzte, so wenig selbstverständlich war die Form seiner politischen Realisierung. Zu den grundlegenden Herausforderungen der zionistischen Bewegung gehörte von Beginn an der innerjüdische Konflikt zwischen dem erklärten Ziel der Errichtung eines jüdischen Nationalstaates und den Traditionen des Judentums als »Volk im Exil«, den Hannah Arendt 1945 auf die Formulierung einer doppelten Loyalität brachte – und als unausweichliches Problem für das zionistische Projekt benannt hat. Über die Palästina-Frage hinaus war einer der Hauptschauplätze dieser Spannung seit dem frühen zwanzigsten Jahrhundert die Diaspora in den Vereinigten Staaten, wo viele Jüdinnen und Juden dem Projekt der Staatsgründung und vor allem dem Gedanken einer Auswanderung in diesen Staat skeptisch gegenüberstanden und Begriffe wie »Exil« oder »Galut« positiv konnotiert waren. Der Blick auf die Geschichte des Zionismus eröffnet eine Vielzahl von Erzählungen, Entwürfen und Einsprüchen, unter denen im frühen zwanzigsten Jahrhundert insbesondere der Kulturzionismus eine vitale Alternative zum Staatsgründungsprojekt war. Ziel der Reihe ist es, diese Vielfalt sichtbar zu machen.

Alle Veranstaltungen finden in englischer Sprache statt. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unter info@mosse-lectures.de erforderlich.

mit Ethel Matala de Mazza

Donnerstag, den 15. Mai 2025 | 19.15 Uhr | Senatssaal der Humboldt-Universität zu Berlin, Unter den Linden 6, 10117 Berlin

Welche Beziehung besteht zwischen dem andauernden Israel-Gaza-Krieg und der Person und dem Denken von George Mosse, dem diese Vortragsreihe gewidmet ist? Vor dem Hintergrund von Mosses starkem Engagement sowohl für den aufgeklärten Liberalismus als auch für das, was er als »humanist nationalism« bezeichnete, wird der Vortrag die Gefahren und Herausforderungen untersuchen, die der Krieg für die Möglichkeiten und Realitäten dieser fragilen Werte und Institutionen inmitten der kriegerischen Auseinandersetzungen und ihrer Nachwirkungen darstellt.

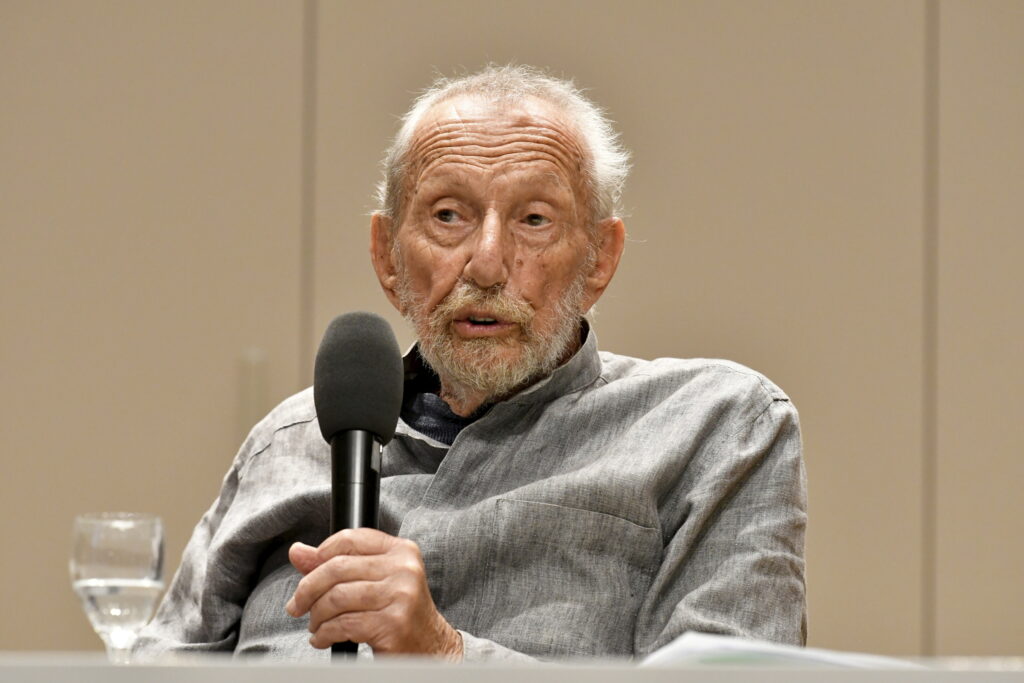

STEVEN E. ASCHHEIM: Historiker; Professor emeritus für Geschichte an der Hebräischen Universität von Jerusalem. Zudem war er Direktor des Franz Rosenzweig Minerva Research Center for German-Jewish Literature & Cultural History. Seine Forschungsgebiete umfassen die europäische Kultur- und Ideengeschichte sowie die moderne deutsche und jüdische Geschichte. Neben akademischen Zeitschriften hat er unter anderem für die New York Times und Ha΄aretz geschrieben. Er verbrachte Forschungsaufenthalte an der Graduate Theological Union in Berkeley, am Institute of Advanced Study in Princeton und war 2002–2003 der erste Mosse Exchange Professor an der University of Wisconsin, Madison.

[galerie]:

mit Ulrike Freitag

Freitag, den 23. Mai 2025 | 19.15 Uhr | Senatssaal der Humboldt-Universität zu Berlin, Unter den Linden 6, 10117 Berlin

Der Vortrag stellt das Buch »The Children of Abraham: The Story of Muslim-Jewish Relations« vor, welches die historischen Beziehungen zwischen Juden und Muslimen vom siebten bis zum einundzwanzigsten Jahrhundert untersucht. Es beleuchtet Schlüsselmomente ihrer Interaktion, darunter die biblischen Geschichten von Abraham, Ismael und Isaak sowie die koranische Erzählung von Ismael und Hagar. Das Buch identifiziert fünf Beziehungsdynamiken, die das Verhältnis prägen: Symbiose, Schutzpakt, der Jude als Verbündeter des Muslims, der Muslim als Retter des Juden und christliche Hegemonie. Es wendet sich gegen die Mythen von interreligiöser Utopie und ewiger Feindschaft und zeigt auf, wie diese Dynamiken die jüdisch-muslimischen Beziehungen über vierzehn Jahrhunderte hinweg geprägt haben, einschließlich Phasen der Kooperation, des Konflikts und des Machtkampfs.

MARC DAVID BAER: Historiker; Fachbereichsleiter und Professor für International History an der London School of Economics and Political Science. Zu seinen Fachgebieten gehören die muslimisch-jüdischen Beziehungen und das Osmanische Reich. Seine erste Publikation »Honoured by the Glory of Islam: Conversion and Conquest in Ottoman Europe« [2011] wurde mit dem Albert Hourani Book Award ausgezeichnet. Seine Studie »Sultanic Saviors and Tolerant Turks: Writing Ottoman Jewish History, Denying the Armenian Genocide« [2020] gewann den Dr. Sona Aronian Book Prize for Excellence in Armenian Studies. 2021 erschien sein neuestes Buch »The Ottomans: Khans, Caesars and Caliphs«.

ULRIKE FREITAG: Islamwissenschaftlerin und Historikerin; Direktorin des Leibniz-Zentrums Moderner Orient (ZMO) und Professorin für Islamwissenschaft an der FU Berlin. Sie ist Ko-Herausgeberin des Journal of Arabian Studies, des Journal of Global History und der Zeitschrift Geschichte und Gesellschaft. Ihr aktuelles Forschungsprojekt trägt den Titel »Eine Oase in der Globalisierung: Geschichte und Entwicklung von Hegra [Saudi-Arabien] seit dem späten 19. Jahrhundert«. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen die Geschichte und Gesellschaft des Nahen Ostens seit 1500 und die Geschichte der arabischen Provinzen des Osmanischen Reiches seit 1750.

[galerie]:

mit Thomas Meyer

Donnerstag, den 19. Juni 2025 | 19.15 Uhr | Senatssaal der Humboldt-Universität zu Berlin, Unter den Linden 6, 10117 Berlin

Der Vortrag zeigt die Verbindungen und Verflechtungen zwischen den Erinnerungen und Traumata des Holocaust und der Nakba auf (wenngleich diese Ereignisse von unterschiedlichem Ausmaß und Charakter sind). Es wird argumentiert, dass das gemeinsame Nachdenken über den Holocaust und die Nakba zu einem neuen moralischen und politischen Rahmen in Israel/Palästina führt, nämlich zu einem egalitären Binationalismus. Der Vortrag kommt zu dem Schluss, dass das Beharren des egalitären Binationalismus auf der Vergegenwärtigung affektiver Beziehungen gemeinsamer Zugehörigkeit auf der Grundlage einer Ethik der Gleichheit, der Gleichberechtigung und des Zusammenlebens, umfassende und vielfältige Bedingungen für die historische Versöhnung in Israel/Palästina bietet.

BASHIR BASHIR: Politikwissenschaftler; Außerordentlicher Professor im Fachbereich Soziologie, Politikwissenschaft und Kommunikation an der Open University of Israel und Senior Research Fellow am Van Leer Jerusalem Institute. Derzeit ist er Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Zu seinen Forschungsinteressen zählen Nationalismus und Citizenship Studies, Liberalismus, Demokratietheorie, Dekolonisierung, Politiken der Versöhnung und Alternativen zur Teilung in Palästina/Israel. Er ist Mitherausgeber von »The Holocaust and the Nakba: A New Grammar of Trauma and History« [2018] und »The Arab and Jewish Questions: Geographies of Engagement in Palestine and Beyond« [2020].

THOMAS MEYER: Philosoph; Außerplanmäßiger Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Seine Forschungsschwerpunkte bilden die Ideen- und Philosophiegeschichte der griechischen Antike und des 20. Jahrhunderts mit einem Fokus auf Geschichts-, Kultur- und politischer Philosophie. Er ist Herausgeber der Werke Hannah Arendts im Piper Verlag und edierte 2024 in »Über Palästina« zwei bisher unbekannte Texte von und mit Arendt zum Thema. Zudem erschien 2023 seine vielbeachtete Biographie Hannah Arendts. Meyer veröffentlichte darüber hinaus zahlreiche Bücher, Aufsätze, Radio-Essays und Zeitungsartikel zur Ideengeschichte des 20. Jahrhunderts.

mit Stefanie Schüler-Springorum

Donnerstag, den 10. Juli 2025 | 19.15 Uhr | Senatssaal der Humboldt-Universität zu Berlin, Unter den Linden 6, 10117 Berlin

Während Juden in fast allen Fragen ihrer Geschichte und Identität oft uneins waren, schienen sie sich in einem Punkt stets einig zu sein: dem Antisemitismus.

Gegenwärtig gibt es unter Juden jedoch eine heftige Debatte darüber, was Antisemitismus ist. In zahlreichen Dokumenten wurde versucht, Antisemitismus zu definieren, und verschiedene Organisationen haben sich um den Umgang mit diesen Definitionen gestritten.

In meinem Vortrag werde ich dieses Problem in drei Teilen behandeln. Erstens werde ich das Konzept des »ewigen Antisemitismus« beleuchten, d.h. die Behauptung, dass Antisemitismus nicht bedingt, kontextabhängig oder historisch ist, sondern irgendwie »ewig«. Zweitens werde ich die Debatte über die Singularität des Holocaust in der jüdischen Wissenschaft als Teil der Antisemitismusdebatte diskutieren. Drittens werde ich Fragen rund um den Exzeptionalismus des Staates Israel erörtern und wie dieser in Diskussionen über Antisemitismus hineinspielt. Ich werde zeigen, inwiefern diese drei Themen dazu beitragen, warum Antisemitismus so schwer zu definieren und zu erkennen ist.

SHAUL MAGID: Judaist und Rabbi; lehrt Jüdische Studien an der Harvard Divinity School, er ist Senior Fellow am Center for the Study of World Religions (CSWR) der Harvard University sowie Rabbi der Fire Island Synagogue. Er ist Mitglied der American Academy for Jewish Research und der American Society for the Study of Religion. Zu seinen Forschungsinteressen gehören Jüdisches Denken, Kabbala, Chassidismus und amerikanisch-jüdische Kultur sowie Zionismus. 2023 erschien »The Necessity of Exile« bei Ayin Press, eine Sammlung von Essays über die jüdische Beziehung zu Zionismus und Exil.

STEFANIE SCHÜLER-SPRINGORUM: Historikerin; Leiterin des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU Berlin und Ko-Direktorin des Selma Stern Zentrums für Jüdische Studien Berlin-Brandenburg und seit 30 Jahren in verschiedenen Funktionen Teil des Leo Baeck Instituts. Seit 2023 ist sie Mitglied im Beirat des New Israel Fund Deutschland, der Israelis und Palästinenser:innen fördert, die sich gemeinsam für eine demokratische, gleichberechtigte und friedliche Zukunft einsetzen. Ihre Forschungsschwerpunkte gelten der deutsch-jüdischen Geschichte, der Geschichte des Nationalsozialismus, der Historiographie und Erinnerung nach 1945 sowie der Antisemitismusforschung.